小樽観光のモデルコースを探している方に向け、所要時間別の回り方を整理しました。

車なしで歩ける半日の定番に加え、札幌小樽を組み合わせた1泊2日と2泊3日の旅程、さらに札幌・小樽・函館まで広げる3泊4日の考え方まで幅広く提案します。

電車中心と車ありの違い、3月や6月の服装と混雑の目安、夏と冬の見どころの違いも具体的に解説し、現地で迷わないための地図の使い方も紹介します。

2時間や3時間の短時間滞在でも楽しめるよう、小樽運河と堺町通りを軸に無理のない動線でまとめています。

記事のポイント

- 所要時間別に最適な巡り方と観光動線の全体像を具体的に理解できる

- 電車と車など交通手段別の回り方の違いを実例付きで具体的に把握できる

- 季節ごとの見どころと服装の目安を気温の傾向と併せて把握できる

- 旅程別に札幌や函館との組み方と移動時間の目安を具体的に理解できる

小樽観光のモデルコース基本

- 2時間・3時間で巡る定番ルート

- 車なし・半日で歩く主要スポット

- 札幌小樽・1泊2日・2泊3日プラン

- 札幌・小樽・函館 3泊4日の回り方

- 車ありと電車での移動比較

2時間・3時間で巡る定番ルート

短時間で要点を押さえるには、JR小樽駅から旧国鉄手宮線跡を抜け、小樽運河(浅草橋〜中央橋)を撮影し、堺町通りへ滑らかにつなぐ一本の動線を作ることが近道です。

視覚的に満足度が高い順に「線路跡のノスタルジックな導入 → 運河の象徴的ビューポイント → ガラスとスイーツの商店街」という流れにすると、写真・街歩き・買い物の三要素を短時間で回収できます。

歩行距離は片道約1.6〜2.0kmが目安で、平均的な歩行速度(時速約4km)なら2時間でも十分成立します。

3時間取れる場合は運河クルーズ(約40分)と北一ホールでの小休憩を加えると、静と動の体験バランスが整います。

復路は小樽駅へ上り返すため、体力配分に不安があればバスやタクシーで戻ると負担を抑えられます。

モデルタイムテーブル(2時間プラン)

| 時間帯 | 行程 | 目安時間 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 0:00 | JR小樽駅スタート | ー | 駅舎を背に駅前通を海側へ直進 |

| 0:05 | 旧国鉄手宮線跡で撮影 | 10〜15分 | 線路と街並みのカットは導入に最適 |

| 0:20 | 浅草橋へ移動 | 10分 | 運河の定番構図は橋の南側歩道から |

| 0:30 | 小樽運河(浅草橋〜中央橋)散策 | 20分 | 倉庫群とガス灯を入れて広角で |

| 0:50 | 堺町通りへ移動 | 10分 | 信号待ちを見込んで余裕を |

| 1:00 | 北一硝子・ルタオ・オルゴール堂周辺 | 35〜40分 | ウィンドーショッピング中心で滞在最適化 |

| 1:40 | 帰路(バス・タクシー推奨) | 15〜20分 | 徒歩復路は上り基調で+10分見込み |

| 2:00 | 終了 | ー | 列車時刻に合わせて解散 |

モデルタイムテーブル(3時間プラン)

| 時間帯 | 行程 | 目安時間 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 0:00 | JR小樽駅 → 旧手宮線跡 | 15分 | 人物入りスナップは午前順光が撮りやすい |

| 0:15 | 浅草橋で撮影 | 10分 | 望遠で圧縮、広角で引きの2カット確保 |

| 0:25 | 小樽運河クルーズ受付・乗船 | 45〜50分 | 乗船約40分。デイ便は街並みが見やすい |

| 1:15 | 中央橋〜北運河を徒歩散策 | 15分 | 武骨な雰囲気の北運河はドキュメンタリー風に |

| 1:30 | 堺町通りへ移動 | 10分 | クルーズ後の動線は人流が交差、横断に注意 |

| 1:40 | 北一硝子三号館・北一ホールで休憩 | 25〜30分 | 167灯のランプに露出を合わせて撮影 |

| 2:10 | ルタオ本店、オルゴール堂など | 25分 | 購入は配送手配にすると身軽に動ける |

| 2:35 | 帰路(バス・タクシー推奨) | 20〜25分 | 渋滞時は駅まで徒歩25分前後 |

| 3:00 | 終了 | ー | 余裕があれば駅ナカで土産最終確認 |

動線と移動距離の目安

- JR小樽駅 → 旧手宮線跡(駅前通交差)約400〜500m

- 旧手宮線跡 → 浅草橋(運河)約600m

- 浅草橋 → 中央橋(運河)約300m

- 中央橋 → 堺町通り入口 約400〜600m

合計歩行距離は2時間プランでおよそ1.7〜2.0km、3時間プランで2.2〜2.8kmが標準です。

写真撮影や信号待ち、買い物での立ち止まりを平均15〜25分織り込むと、時間のブレが吸収できます。

写真スポットと光の向き

- 浅草橋:午前は順光で石造倉庫の質感を出しやすく、午後は逆光気味で水面反射を活かしたシルエット表現に向きます。

- 中央橋:倉庫群と曲線運河を広角で一枚に収めやすい立ち位置。

- 北運河:倉庫のレンガと石材のディテールが強いので、曇天でも陰影が乗ります。

冬季は白飛びを避けるため露出補正を−0.3〜−0.7EVに、青の時間帯はホワイトバランスを電球寄りにすると雰囲気を再現しやすくなります。

混雑と待ち時間のコントロール

- 堺町通りは11:00〜15:00にかけて人流が最大化します。短時間滞在なら午前前半に堺町通り、正午前後に運河へ移動すると滞留を避けやすくなります。

- 運河クルーズは繁忙期に待ち時間が発生しやすいため、2時間プランでは基本的に徒歩散策に留め、3時間プランでの組み込みを推奨します。

- 食事は市場や寿司店のピーク(12:00〜13:30)を外すと、滞在時間のブレが減ります。

休憩・トイレ・キャッシュポイント

- トイレは浅草橋近くの運河プラザ、堺町通りの主要施設内が使いやすい動線上にあります。

- 休憩は北一ホールのほか、堺町通りのカフェを分岐点に設定すると予定が崩れにくくなります。

- キャッシュレス対応は広がっていますが、市場系や小規模店で現金のみのケースもあるため、少額の現金を用意しておくと安心です。

予算の目安(短時間滞在)

- 運河クルーズ(デイ):大人1,800円、小学生500円(ナイトは大人2,000円)

- カフェ休憩:700〜1,200円前後

- タクシー(堺町通り周辺 → 小樽駅):渋滞なしで5〜10分前後

(料金は参考レンジ。季節や店舗により変動します)

季節・足もとの安全対策

- 冬〜早春は路面凍結が残ることがあり、滑りにくい靴に簡易アイゼン(着脱式スパイク)を併用すると安心です。運河沿いは海風で体感温度が下がるため、マフラーや手袋、耳まで覆う防寒具があると快適性が大きく変わります。

- 夏は直射日光と照り返しで体力消耗が早いエリアもあるため、日傘や帽子、こまめな水分補給を推奨します。

帰路オプションと所要目安

- バス:堺町通り〜小樽駅前は系統多数、所要約5〜10分。時刻の間隔は時間帯により変動します。

- タクシー:堺町通り周辺で拾いやすく、駅までの所要は交通状況に左右されます。

- 徒歩:堺町通りから小樽駅へは上り基調で15〜25分。時間と体力に余裕がある場合に選びます。

短時間の満足度は「移動の迷いをなくすこと」で大きく変わります。駅から海へ下り、運河から堺町通りへ横移動、復路は車両で戻るという一筆書きの設計にしておくと、撮影・買い物・休憩の配分を現地で柔軟に調整できます。

車なし・半日で歩く主要スポット

限られた半日でも、小樽の「運河」「堺町通り」「市場」の三要素を徒歩で無理なく回収できます。

駅から緩やかに海側へ下る地形を活かし、小樽三角市場での朝食または遅めの昼食、旧国鉄手宮線跡のフォトスポット、小樽運河と運河公園の歴史景観、堺町通りでの買い物・体験を一直線の動線でつなぐのが効率的です。

午後発の場合は夕暮れのガス灯点灯に合わせると、写真映えと満足度が高まります。

主要スポットは駅から半径1〜1.5km圏内に集まり、総歩行距離はおおむね3〜5km、滞在時間配分の工夫で移動ストレスを抑えられます。

午前出発モデル(所要の目安:4〜5時間)

- 小樽駅 → 小樽三角市場(朝食30〜45分)

駅隣接のアーケード市場で海鮮丼や定食を手早く。混雑回避のため開店直後〜午前中が狙い目です。スーツケースは駅構内のコインロッカーや手荷物預かりを活用すると身軽に動けます。 - 市場 → 旧国鉄手宮線跡(10分移動+撮影10分)

レールと踏切跡が残る廃線景観は、運河方面へ向かう導線上の格好の撮影ポイントです。 - 手宮線跡 → 小樽運河・運河公園(15分移動+散策30〜40分)

浅草橋や中央橋周辺で運河を俯瞰し、北運河側では石造倉庫群の重厚感ある風景が続きます。運河公園は家族連れでも歩きやすい平坦な園路で、石造りの復元施設や噴水池を中心に回ると短時間で要点を押さえられます。 - 運河 → 堺町通り(10分移動+買い物/体験60〜90分)

ルタオ本店でスイーツ、小樽オルゴール堂本館で鑑賞とショッピング、北一硝子三号館でのガラス製品鑑賞や喫茶など、テーマを決めて深掘りすると時間の密度が上がります。ガラスの制作体験は所要40〜60分程度が一般的なため、事前予約や当日枠の確認が安心です。 - 帰路(駅へ徒歩15〜20分、または市内バス・タクシー)

往路は下り、復路は上り勾配になるため、疲労度や荷物量に応じて公共交通に切り替えると快適です。

午後出発モデル(夕景・夜景重視:4〜5時間)

- 小樽駅 → 旧国鉄手宮線跡(撮影) → 小樽運河(散策)

日中は堺町通りの混雑が落ち着く時間帯を見計らい、小樽運河では夕方の順光からトワイライトの逆光まで色温度の変化を楽しめます。 - 小樽運河クルーズ(所要約40分)

デイクルーズで水面から石造倉庫群を望み、日没前後はサンセット〜ナイトへ移ろう光を一度に体験できます。運航ダイヤや料金は時期で変動するため、乗船前に公式最新情報の確認が無難です。 - 堀り下げ滞在:堺町通り(スイーツ、買い物、体験)

夜間はガス灯と店舗照明で街並みが一層フォトジェニックに。ショーウィンドーを眺めながら、締めにスイーツや喫茶で体を温める過ごし方が適しています。 - ナイトフォトスポット

浅草橋、中央橋、小樽運河のガス灯列はブレ対策として手すりなどに肘を固定して撮影すると歩留まりが向上します。三脚は歩行者動線を妨げない配慮が必要です。

所要時間と移動距離の目安(歩行主体)

| 区間・活動 | 目安時間 | 参考距離 | メモ |

|---|---|---|---|

| 小樽駅 → 三角市場 | 5分 | 約300m | 雨雪でも移動しやすい導線 |

| 市場 → 旧手宮線跡 | 10分 | 約700m | 緩やかな下り基調 |

| 手宮線跡 → 浅草橋(運河) | 10分 | 約700m | 撮影休憩を挟むと+10分 |

| 運河散策(浅草橋〜中央橋〜北運河) | 30〜40分 | 約1.5km | 写真撮影でさらに延長も |

| 運河 → 堺町通り | 10分 | 約600m | ベンチで小休止可 |

| 堺町通り滞在 | 60〜90分 | — | 体験は予約で待機短縮 |

| 合計(半日) | 4〜5時間 | 3〜5km | 休憩・買い物で変動 |

※歩行速度や撮影時間で大きく変動します。余裕を30〜45分見込むと安定します。

混雑回避と待ち時間のコントロール

- 三角市場は開店直後〜午前中の早い時間が回転よく、待ち時間が短縮されます。昼どきはピークが連続するため、到着順で入店可の店舗を優先するとロスが減ります。

- 堺町通りは正午前後と15時台に人流が増えやすい傾向があり、体験系は事前予約と店舗の“空き時間帯”の把握が有効です。

- 冬期や雨天は屋内施設へ一時避難するバックアップ(北一硝子三号館、オルゴール堂本館、小樽芸術村など)を用意しておくと行程の破綻を防げます。

季節・服装・安全のポイント

- 海風の通る運河沿いは体感温度が下がりやすく、春秋でもウィンドブレーカーがあると安心です。冬季は滑りにくい靴底や簡易スパイク、手袋・帽子などの携行が快適性を大きく左右します。

- 小樽の冬は平均気温が氷点下となる日が多く、路面凍結が発生しやすい時期があります。出典:気象庁 過去の気象データ検索(小樽)。

- 夜間撮影時は橋上や護岸での長時間滞留に注意し、歩行者やクルーズ乗降客の動線を妨げない立ち位置を心がけてください。

予算イメージ(目安)

- 朝食・昼食(市場の海鮮丼や定食):1,500〜3,000円程度

- スイーツ・喫茶(堺町通り):500〜1,500円程度

- 体験(ガラス・制作系):2,000〜4,000円程度

- 小樽運河クルーズ:期・時間帯で変動(最新は公式情報で確認)

価格は店舗・季節・仕入れ状況で変動します。

確実性が必要な場合は、訪問前に各公式ページで最新情報を確認してください。

行程最適化のコツ

- 行きは駅→海側へ「下る」、帰りは公共交通で上りを回避するだけで体力消費が抑えられ、買い物後の移動も楽になります。

- 撮影は浅草橋で運河のS字カーブを収め、中央橋で倉庫群の質感を狙い、北運河で人混みを避ける三段構えにすると、短時間で画角のバリエーションを確保できます。

- 体験は最初か最後に寄せ、途中は回遊性の高いウィンドーショッピングにすると、時間超過のリスクを抑えられます。

午後発で夕景を狙う場合は、浅草橋や中央橋に到着する時刻を日没30〜60分前に設定すると、ゴールデンアワーからブルーアワー、点灯後のガス灯まで連続して楽しめます。

天候次第で輝度が大きく変わるため、曇天時は倉庫群の近距離ディテール撮影に切り替えると、質感重視の写真が残せます。

札幌小樽・1泊2日・2泊3日プラン

札幌と小樽を効率良く巡る基本は、札幌で都市観光とグルメ、小樽で運河景観と歴史・クラフトを配分する設計です。

1泊2日では初日に札幌のランドマークと夜の食、2日目に小樽の運河と堺町通りで王道を網羅できます。

2泊3日に拡張すると小樽泊を挟めるため、夜の運河の雰囲気やナイトクルーズ、翌日の札幌リベンジ観光まで余裕を持って組み込めます。

移動は電車中心が読みやすく、歩行動線は「小樽駅 → 旧手宮線跡 → 小樽運河(浅草橋) → 堺町通り」が最も迷いにくい流れです。

1泊2日モデル(車なし・電車中心)

【Day1 札幌】

- 午前:さっぽろテレビ塔(大通公園の全景を俯瞰)→ 大通公園散策

- 昼:時計台エリア周辺でランチ(味噌ラーメンやスープカレーなど)

- 午後:北海道立近代美術館や買い物(札幌駅~大通周辺)

- 夜:すすきのへ移動し、ジンギスカンや寿司で夕食

【Day2 小樽】

- 朝:札幌駅から電車で小樽へ(快速で約40分目安)

- 午前:小樽駅 → 旧手宮線跡 → 小樽運河(浅草橋・中央橋で撮影)

- 昼:三角市場または寿司屋通りで昼食

- 午後:堺町通りでルタオ本店、北一硝子三号館、小樽オルゴール堂本館などを回遊

- 夕方:小樽発 → 札幌・新千歳空港方面へ移動

所要時間がタイトでも、運河と堺町通りに滞在時間の多くを配分すれば満足度は高くなります。

帰路は小樽駅まで戻らず、運河近辺からバスやタクシーで駅へ出ると歩行距離を抑えられます。

2泊3日モデル(小樽1泊で夜景を満喫)

【Day1 札幌】

大通公園~テレビ塔~時計台を軸に、夜はすすきのでご当地料理。

季節が合えば藻岩山ロープウェイで夜景を加点できます。

【Day2 小樽(泊)】

午前は小樽運河と北運河エリア、昼は三角市場または寿司屋通り、午後は堺町通りのクラフト・スイーツ巡り。

夕刻~夜は運河のガス灯が映える時間帯に再訪。

ナイトクルーズが運航していれば40分前後の船旅で光景の奥行きが増します(天候・季節でダイヤ変動)。

【Day3 札幌へ戻る】

円山動物園や北海道神宮で自然・文化に触れ、JRタワー展望室で街並みを締めに。

フライトまでの時間を札幌駅周辺の商業施設で有効活用できます。

小樽泊を入れると荷物の持ち運びが減り、夜の撮影機会やカフェ休憩の余白が生まれます。

冬季は路面凍結で歩行速度が落ちる前提で、スポット間の移動バッファを多めに確保すると動線が崩れにくくなります。

交通とチケットの実務ポイント

- 電車(快速エアポート等)を軸に組むと、札幌駅~小樽駅は概ね40分前後でブレにくく、旅程が立てやすいです。ICカード(Kitaca等)が使える環境なら改札通過がスムーズになります。詳しい時刻・運賃は公式の時刻検索で事前確認しておくと安心です(出典:JR北海道 公式サイト 時刻・運賃案内)。

- 小樽市内は主要スポットが徒歩圏に集中。運河~堺町通りの回遊は信号待ちが少なく、時間読みが容易です。

- タクシーは運河エリアや堺町通りの混雑時間帯に短距離活用すると効率的。冬の降雪時は配車の待ち時間を見込んで5~10分早めに手配します。

季節イベントと訪問タイミング

- 夏(6~8月):日が長く、サンセット後も散策可能。運河クルーズの夕景便と相性が良く、堺町通りは午前を中心に動くと混雑回避につながります。

- 初秋~晩秋(9~11月):気温が下がり始め、歩行に適した時季。北運河の静けさと石造の陰影が際立ちます。

- 冬(12~2月):青の運河や小樽雪あかりの路など、光の演出が街全体をノスタルジックに彩ります。滑り止め付きの靴や簡易スパイク、手袋・ネックウォーマーが快適さを左右します。

- 春(3~5月):残雪期は路面状況の変化が大きいため、スポット間の移動に10~15%程度の余裕を見込むと安心です。

荷物・体力配分のコツ

- コインロッカーは札幌駅・小樽駅ともに設置があります。チェックアウト後に小樽へ日帰りする1泊2日の場合は、札幌駅で大型荷物を一時預けすると歩行効率が向上します。

- 堺町通りは買い物で荷物が嵩みやすいエリア。緩衝材入りの折りたたみバッグの携行、または店舗の宅配サービス活用で手ぶら化を図ると回遊の快適度が上がります。

予算の目安(変動あり・参考レンジ)

| 項目 | 目安(1名あたり) | メモ |

|---|---|---|

| 札幌⇔小樽 電車往復 | 約1,300~1,600円 | 乗車日・購入条件で変動 |

| 運河クルーズ(デイ/ナイト) | 1,800~2,000円前後 | 季節・時間帯で料金差あり |

| ランチ(海鮮丼/寿司) | 1,500~5,000円 | ネタ・店格で幅広い |

| ジンギスカン(夕食) | 2,000~4,000円 | 飲料別 |

| 宿泊(札幌・小樽) | 平均8,000~20,000円 | 週末・繁忙期は上振れ |

料金は各施設・店舗の改定や季節・曜日で変動します。

最新情報は各公式サイトでの事前確認が安心です。

時間配分のサンプル(歩行距離の目安付き)

| 日程 | 主な動線 | 滞在配分 | 歩行距離目安 |

|---|---|---|---|

| 1泊2日 Day1 | 札幌駅~大通・テレビ塔~すすきの | 観光6h・食2h | 6~10km |

| 1泊2日 Day2 | 小樽駅~旧手宮線~運河~堺町通り | 観光5h・食2h | 5~8km |

| 2泊3日 Day2 | 小樽(同上+北運河・美術館) | 観光7h・食2h | 7~10km |

| 2泊3日 Day3 | 円山動物園・北海道神宮・JRタワー | 観光5h・食2h | 5~8km |

歩行距離はルート・寄り道の有無で増減します。

冬季は歩行速度が落ち、同距離でも所要時間が1~2割延びる前提で計画すると現実的です。

2泊3日で広げる選択肢

- 小樽泊により、夜の運河散策やナイトクルーズ、運河沿いのビアパブやカフェでの滞在が可能になります。

- 翌日札幌で、円山公園~北海道神宮の参拝や動物園観覧、JRタワー展望室での街並み観賞を組み合わせると、自然・文化・都市景観のバランスが整います。

- 季節イベント期は、初日札幌の夜景、2日目小樽のイルミネーション、3日目札幌でショッピングといった「昼夜の陰影」を意識した配列が効果的です。

都市機能に強い札幌と、歴史的景観に富む小樽を日程内でどう配分するかが満足度の分岐点になります。

時間と天候の余白を確保し、移動は電車中心で読みやすく設計するのが、短期滞在でも密度を保つ近道です。

札幌・小樽・函館 3泊4日の回り方

札幌と小樽に函館を加える旅程は、都市間の距離感と移動時間の最適化が鍵になります。

都市ごとに目的をはっきり分け、朝の時間帯に長距離移動を配置するだけで、観光できる総時間は大きく伸びます。

基本の流れは、1日目札幌、2日目小樽、3日目に函館へ移動して旧市街とベイエリア、夜は夜景、4日目に函館空港へ向かう構成がわかりやすく、移動ロスも少なめです。

小樽は札幌起点で電車約30〜45分のアクセスのため、2日目を丸ごと小樽に充てると、運河と堺町通りに加えて美術館や体験施設まで無理なく回収できます。

日程の基本設計と動線(おすすめ配列)

1日目は札幌で都市観光とグルメ、2日目は小樽で歴史景観と買い物、3日目の午前に札幌から函館へ長距離移動、午後からベイエリアと元町を歩き、日没後は夜景へ。

4日目は函館朝市など朝活の後に空港へ向かうと、各都市の「最も写真映えする時間帯」を押さえやすくなります。

札幌は展望と食、夜はススキノの選択肢が豊富。小樽は夕暮れ以降のガス灯と運河の光が見どころのため、2日目のラストは運河周辺で締めると印象が強まります。

函館は元町散策を明るい時間に、夜は函館山の夜景に集中させると移動の重複が減ります。

交通手段の選び方と所要時間の目安

札幌—小樽は普通・快速で十分。

札幌—函館は特急の利用が最も現実的で、天候リスクを考えると午前便の選択が安定します。

冬期は降雪でダイヤが乱れる可能性があるため、出発を1〜2時間前倒しにすると現地滞在が確保しやすくなります。

| 区間 | 主な手段 | 所要時間の目安 | 発着頻度の目安 | 向いている旅程 |

|---|---|---|---|---|

| 札幌—小樽 | JR(普通・快速) | 約30〜45分 | 日中は概ね10〜20分間隔 | 日帰り・半日観光の往復 |

| 札幌—函館 | 特急(北斗系) | 約3時間30分〜4時間 | 1〜2時間に1本程度 | 3日目朝の長距離移動 |

| 小樽—函館 | JR(札幌経由で特急) | 4時間半前後〜 | 接続次第 | 札幌に一旦戻る構成で |

| 函館空港—函館駅 | 路線バス・タクシー | 約20〜30分 | 日中は多数 | 4日目の空港アクセス |

列車ダイヤ・運賃は最新情報の確認をおすすめします(出典:JR北海道 公式サイト 道内の時刻・運賃検索)。

3泊4日モデル・タイムライン(具体例)

| 日 | 午前 | 昼 | 夕方〜夜 | 宿泊 |

|---|---|---|---|---|

| 1日目(札幌) | 札幌駅到着後、大通公園と時計台 | テレビ塔周辺でランチ | 藻岩山またはJRタワー展望、ススキノで夕食 | 札幌 |

| 2日目(小樽) | 快速で小樽へ、三角市場で朝食 | 小樽運河と旧手宮線、堺町通り散策 | 北一硝子やオルゴール堂、日没後の運河 | 札幌または小樽 |

| 3日目(函館) | 朝の特急で函館へ移動 | ベイエリアと元町歴史的建造物群 | 夕食後に函館山夜景 | 函館 |

| 4日目(函館) | 朝市と赤レンガ周遊 | 空港へ移動 | — | 帰路 |

この配列なら、都市間の長距離移動は3日目の朝だけで済み、各都市での連続滞在時間を最大化できます。

2日目夜を小樽泊にすると、運河のナイトクルーズや静かな早朝散歩まで取り込める一方、3日目朝の函館移動で乗り換え回数が増えるため、荷物量と出発時刻のバランスで決めると無理がありません。

季節・天候に合わせた微調整

夏は日照時間が長く、夕方の撮影時間を長めに確保できます。

小樽はサンセットの運河、函館は日没直後のマジックアワーが狙い目です。

冬は降雪と路面凍結で徒歩速度が落ちるため、徒歩区間を短いブロックに分割し、屋内スポット(美術館、カフェ、商業施設)を中継点にすると体力を保ちやすくなります。

強風時の展望施設は視程が急変することがあるため、藻岩山や函館山は現地の最新運行情報とライブカメラで視界を確認してから向かうと、時間のロスを避けられます。

宿泊地と荷物動線の最適化

2泊を札幌、最終夜のみ函館とするか、2日目を小樽泊にするかで動線は変わります。

荷物の持ち運びを最小化したい場合は、2日目も札幌に戻って連泊すると、3日目朝は身軽に出発できます。

小樽泊にすると夜景や早朝の静けさを楽しめますが、3日目朝の小樽→札幌→函館の接続を5〜10分単位で確認しておくと安心です。

函館は駅徒歩圏とベイエリアのホテルが観光動線と親和性が高く、夜景からの帰路も短くて済みます。

予約・チケットと当日の運用

繁忙期は列車指定席と人気レストランの予約が混み合います。

3日目前提の特急は、時間固定の指定席を確保しておき、当日朝の天候や運行状況で前倒し可能な早い便を候補に持っておくと柔軟に動けます。

雪の季節は出発1〜2時間前の情報更新で、早発へ切り替えれば、現地での見学時間の確保につながります。

函館山ロープウェイなど夜景系は天候代替案(元町ライトアップ散策やベイエリア夜景)を持っておくと、満足度の波を抑えられます。

以上を踏まえると、3泊4日で札幌・小樽・函館を組み合わせる際は、長距離移動を朝に寄せて各都市のベストタイムに見どころを配置すること、そして季節要因を見越して屋内外を織り交ぜることが、旅程の完成度を大きく高めます。

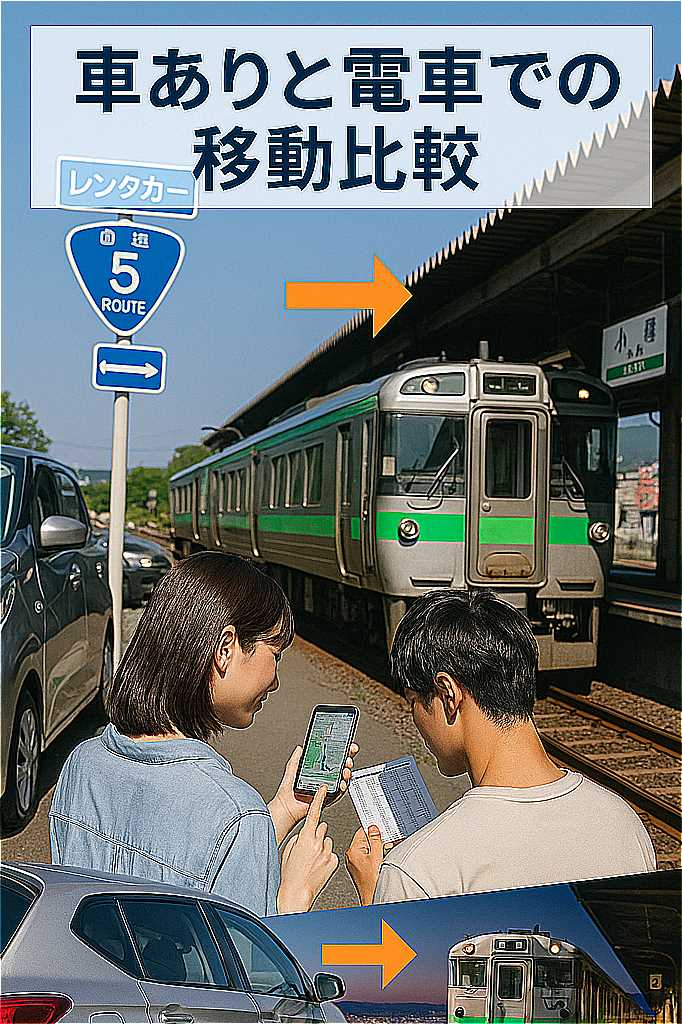

車ありと電車での移動比較

小樽中心部は、JR小樽駅から小樽運河・堺町通り商店街までがほぼ一直線で、歩行者動線が分かりやすいエリアです。

駅から運河まではおおむね徒歩10〜15分(約800〜1,100m)で、信号や横断歩道も整っているため、初めてでも移動に迷いにくい構造といえます。

市街地だけを効率よく回るなら、電車と徒歩を組み合わせるプランがシンプルかつ時間の読みやすさで優位に立ちます。

一方で、祝津のおたる水族館や天狗山、さらに余市や積丹方面まで足を伸ばすなら、車ありが行動半径と柔軟性で有利です。

とくに夜景鑑賞や営業時間の短い施設をハシゴする際、発着時刻に縛られにくい点は大きな利点になります。

ただし小樽は一方通行が多い地区やロードヒーティング区間・未整備区間が混在しており、週末は駐車場の出入り待ちが発生することもあります。

冬季は圧雪やブラックアイス、吹雪による視界不良などで所要時間が大きくぶれるため、移動には余裕を持った設計が欠かせません(出典:北海道警察「吹雪など視界不良時における交通事故の実態」)。

混雑期や降雪期に備えるなら、次の工夫が有効です。

車の場合は事前に目的地最寄りの上限料金つき駐車場を地図でマーキングし、満車時の第2・第3候補まで用意しておくこと。

電車・徒歩の場合は、駅コインロッカーを活用して荷物を軽量化し、滑り止めの効いた靴や簡易アイゼンを用意すると移動効率が上がります。

ベビーカー利用や大きなスーツケースがある場合も、歩道幅員の広い中央通り経由を選べばスムーズです。

| 観点 | 電車・徒歩中心 | 車あり |

|---|---|---|

| 小樽駅→運河の移動 | 徒歩10〜15分で直線的(約800〜1,100m) | 駐車場探しと一方通行で時間増 |

| 堺町通りの回遊 | 歩行者に最適。店間移動がスムーズ | 駐車→徒歩に切り替え必須 |

| コスト | 運賃のみで明快。荷物が少ないほど有利 | 駐車場・燃料・保険が追加。週末は上限料金が高め |

| 天候影響 | 雪道は滑り止めが必要。転倒リスクに注意 | 降雪時の運転リスクが高い。通行止や渋滞で遅延 |

| 郊外拡張 | 本数や接続次第で時間がかかる | 祝津や天狗山、積丹に強い。時間配分の自由度大 |

市内だけなら電車と徒歩の組み合わせが効率的です。

堺町通りや運河沿いは駐車からの再移動が発生するため、車だと移動コストと段取りが増えがちです。

車ありは、祝津や天狗山、余市・積丹方面などの郊外スポットを面でつなげたいときに選ぶ価値が高まります。

とくに冬季は路面状況と視界の悪化で到着時刻のブレが大きくなるため、観光枠に30〜60分のバッファを入れ、日没前の移動完了や悪天候時のプランB(市内観光や館内施設への切替)までセットで計画しておくと安心です。

季節別の小樽観光モデルコース

- 3月と6月の服装と混雑目安

- 夏と冬のイベントと見どころ

- 地図付きで駅から運河へ歩く

- 小樽運河と堺町通りの歩き方

- 三角市場と寿司屋通り指南

- 総括:小樽観光モデルコースのまとめ

3月と6月の服装と混雑目安

3月と6月は、同じ小樽でも歩き方と装備が大きく変わります。

寒暖差や路面状況、日照時間の違いを踏まえた準備をしておくと、限られた滞在時間でも快適に巡れます。

下記のガイドでは、具体的な服装・靴選び、持ち物、混雑の出やすい時間帯と回避策まで、実用的なヒントをまとめました(平年値や日ごとの実測は公的データで確認できます:気温や降水量の推移は気象庁の過去の気象データ検索で公開されています。出典:気象庁 過去の気象データ検索)。

3月の気候・路面と服装の考え方

3月の小樽は冬から春への端境期です。

気温は日ごとの振れ幅が大きく、朝晩は氷点下、日中はプラスに転じる日が混在します。

前日との気温差が大きいと、前夜に凍った路面が日中に緩み、夕方に再凍結するブラックアイスが生じやすく、運河沿いの石畳や緩やかな坂で滑りやすくなります。

服装は「保温」「防風」「防水」を兼ねる三層レイヤリングが機能的です。

- ベース:ウールや吸湿発熱系の長袖インナー。綿100%単体は汗冷えの原因になりやすいです。

- ミドル:フリースや薄手のダウン/中綿。行動中に汗ばむため脱ぎ着のしやすさが鍵になります。

- アウター:フード付きの防風・撥水シェル。雪粒や海風を弾き、体感温度の低下を抑えます。

小物は「ネックウォーマー」「耳まで覆うニット帽」「保温グローブ」が快適性を左右します。

運河沿いは海風で体感が下がりやすく、風速が約5m/s程度になると体感温度は気温より数度低く感じられることがあります。

手先・足先の冷え対策として、薄手インナー手袋+防風手袋の二重構成や、メリノウール混の厚手ソックスが効果的です。

3月の靴選びと歩行のコツ

歩行の安全性は靴底のグリップで大きく変わります。

- 靴底:深めのラグパターン(凸凹)で、ゴムが硬すぎないもの。冬底ソールやスノーグリップ表記があると安心です。

- 防水:アッパーが防水・撥水仕様(例:メンブレン搭載)だと、融雪の水たまりでも浸水を抑えられます。

- 追加装備:着脱式の簡易スパイク(チェーンタイプやラバー一体型)は、旧国鉄手宮線跡の横断や早朝の凍結路で有効です。屋内入店時は外す前提で携行しましょう。

6月の気候・服装と急な冷えへの備え

6月の小樽は本州より涼しく、日中は長袖シャツに薄手の羽織で過ごせる日が増えます。

一方、海風とにわか雨で体感が急に下がることがあり、軽量ウィンドブレーカーやパッカブルの薄手レインジャケットが一枚あると重宝します。

朝晩は肌寒くなる日もあるため、カーディガンや薄手フリースをサブとして携行すると安心です。

紫外線は意外に強く、運河や海面の反射で日焼けしやすいので、サングラスやUV対策も役立ちます。

6月の靴・雨対策と快適性

6月は「長く歩けること」と「急な雨への適応」がポイントです。

- 靴:クッション性のあるウォーキングシューズやローカットの防水ハイキングシューズが歩きやすく、堺町通りの石畳でも疲れにくいです。

- 雨:折りたたみ傘だけでなく、視界と両手の自由度を確保できるフード付きシェルも便利です。小雨ならシェルのみで移動し、撮影時は傘を補助的に使うと機動力が落ちません。

混雑の傾向と回避のタイムマネジメント

人流は季節・曜日・時間帯で変わります。

- 3月:卒業旅行や春休みの前後で週末の昼が混みやすく、特に堺町通りと人気スイーツ店に列ができます。凍結が残る朝は空いていることが多い一方、路面リスクが上がるため、9:30〜10:00頃のスタートが安全面と混雑回避のバランスを取りやすいです。

- 6月:土日・祝日や大型客船の寄港日にピーク。堺町通りは10:30〜15:00に混雑の山ができやすく、昼食時間の11:30〜13:30は飲食店の待ち時間が伸びます。

回避策として、

- 行程を前倒しして午前中に堺町通りの主要店(北一硝子三号館、ルタオ本店、小樽オルゴール堂本館)を巡り、昼は駅側やサブエリアに回す

- 運河の写真撮影は開店前後の時間帯に設定し、混雑ピークを外す

- 昼食は11:00前または14:00以降にずらす

といった時間設計が有効です。

あると助かる持ち物チェック(季節別)

- 3月:滑り止め簡易スパイク、カイロ、予備の靴下、防水スプレー、保温性マグボトル

- 6月:薄手レインジャケット、折りたたみ傘、日焼け止めとサングラス、薄手ストール、携帯用汗拭きシート

3月と6月の装備・混雑比較(要点早見表)

| 項目 | 3月 | 6月 |

|---|---|---|

| 体感 | 朝晩は氷点下もありうる。海風で冷え込みやすい | 日中は過ごしやすいが朝晩はひんやり |

| 路面 | 残雪・融雪・再凍結で滑りやすい | 乾燥路面中心。雨天時は石畳が滑りやすい |

| 服装 | 三層レイヤリング+防風・防水アウター | 長袖+薄手羽織。軽量レインがあると安心 |

| 靴 | 防水・深ラグ底。簡易スパイクが有効 | クッション性重視。防水なら雨でも快適 |

| 混雑 | 春休み前後の週末が山。午前は比較的空き | 週末と連休が山。10:30〜15:00に集中 |

| 時間設計 | 9:30〜開始で安全と空きの両立 | 朝イチに堺町通り、昼は時間をずらす |

以上を踏まえ、3月は安全第一の装備で歩行性と防風・防水性を確保し、6月は軽快さとにわか雨への即応力を意識すると、移動ストレスを抑えながら主要スポットを効率よく巡れます。

夏と冬のイベントと見どころ

小樽は季節で楽しみ方が大きく変わります。

夏は日照時間が長く、夕方から夜にかけてのゴールデンタイムを活用しやすい一方、冬は雪と灯りが街の表情を一変させ、フォトジェニックな景観を生み出します。

夏至前後の小樽(札幌圏)は日長が約15時間前後、冬至頃は約9時間前後となり、撮影や観光の可処分時間に明確な差が出ます(出典:国立天文台 暦計算室 日の出・日の入り)。

夏(6〜9月)の楽しみ方と動線のコツ

夏は19時台まで明るい日が多く、夕方スタートでも十分に観光の手数を稼げます。

気温は日中に上がっても、海風の体感は想像より涼しく、日没後は薄手の羽織があると快適です。

おすすめは「日中は屋内・体験、夕方以降は屋外・景観」に切り分ける回り方です。

- 屋内と体験で暑さを回避

北一硝子三号館のショップや体験工房でガラス制作に挑戦し、ルタオ本店のカフェで限定スイーツを味わう構成にすると、真昼の強い日差しを避けられます。堺町通りはテーマ別(ガラス・スイーツ・オルゴール)で動線をまとめると回遊効率が上がります。 - サンセットからブルーアワーへ

小樽運河は浅草橋と中央橋が定番の撮影ポイント。日没前後の約30〜40分は空と運河面のコントラストが最も美しく、運河クルーズのサンセット便(所要約40分)と組み合わせると、移動を兼ねた撮影機会が増えます。橋上は三脚制限がかかる場合があるため、手ブレ補正の強いレンズや高感度設定を想定した機材準備が現実的です。 - 旧国鉄手宮線跡は夕涼み散歩に最適

線路上を歩ける散策路は、堺町通りから運河・駅方面への「戻り動線」に好相性です。順光・逆光の切り替わりに応じて、レールの反射や陰影を活かした写真が狙えます。

冬(12〜2月)の光と雪を楽しむ設計

冬の小樽は、灯りの演出と雪景が主役です。路面は滑りやすく、歩行速度が落ちる前提で工程を組むと無理がありません。

防寒は体幹と末端(首・手・足)を重点強化し、滑り止め付きの靴か簡易アイゼンを用意すると安心です。

- 青の運河(例年11〜1月)

約10,000球の青色LEDが運河沿いを染めるロングランのイルミネーションは、日没直後からが見頃です。降雪後は雪面の反射で光量が増し、色温度も均一に近づきます。浅草橋は人が集まりやすいため、中央橋や北運河の石造倉庫群側に回ると、人流を避けつつ画角に余白が生まれます。 - 小樽雪あかりの路(2月上旬の約1週間)

市内各所にスノーキャンドルが灯る小樽の冬の風物詩です。運河会場では水面に浮かぶ浮き玉キャンドルとガス灯が呼応し、雪面のディフューズ効果で柔らかな光が回ります。メイン会場は混雑するため、色内銀行街や手宮線会場などへの分散で移動ストレスを低減できます。ろうそくは風の影響を受けやすく、風上側から撮ると炎の形が整い、露出も安定します。 - おたる水族館の冬期企画

冬季は10:00〜16:00の短時間営業で、ペンギンの雪中さんぽや「凍るど!プール」のアザラシなど、寒さを活かした展示が特徴です。屋外イベントは天候で変更・中止があるため、当日朝の公式発表で時間帯を確認してから計画すると無駄がありません。見学は屋外→屋内の順にし、最後に館内レストランで体温を戻すと快適に過ごせます。 - ぬくもりの「屋内で景色」

運河沿いのビアパブやカフェから窓越しに雪景色を楽しむ過ごし方は、吹雪や厳寒日に有効です。ガラス面は結露しやすいので、着席直後の撮影は避け、数分おいてからの撮影でクリアな画が得られます。

夏と冬の違いがひと目で分かるクイック比較

| 項目 | 夏(6〜9月) | 冬(12〜2月) |

|---|---|---|

| 日の入り目安 | 19時台中心で日長約15時間前後 | 16時台中心で日長約9時間前後 |

| ベストタイム | サンセット〜ブルーアワーの運河 | 日没直後の青の運河と雪あかり |

| 推し体験 | 運河クルーズのサンセット便、ガラス体験 | ペンギン雪中さんぽ、北一ホールで休憩 |

| 服装の要点 | 日中は軽装+夜用の薄手アウター | 防風防寒のアウター+滑り止めの靴 |

| 撮影の工夫 | 反射と長い影を活かす広角構図 | 雪面の反射と高ISOのノイズ管理 |

季節が変わると主役の被写体も入れ替わります。夏は空と水面のグラデーション、冬は雪と灯りのコントラストが鍵です。

訪問目的が「風景」「イルミ」「体験」「グルメ」のどれに寄るかで最適解が変わるため、イベント期間や日没時刻を起点に時間割を作ると、限られた滞在でも満足度を高めやすくなります。

最新の実施スケジュールや営業時間は天候等で変動するため、出発当日に公式情報で最終確認してから行程に落とし込むのが賢明です。

地図付きで駅から運河へ歩く

小樽駅から小樽運河までは、迷いにくい一直線の動線で到着できます。

駅前広場から駅前通を海側(緩やかな下り坂)へ進み、旧国鉄手宮線跡を横切ったら浅草橋方向へ進むのが最短ルートです。

徒歩所要は信号待ちを除き約12〜15分、距離は約1.0kmが目安です。

浅草橋で運河の全景を確認し、さらに西側の中央橋へ数分歩くと、倉庫群とガス灯を近距離で切り取れるポイントに移動できます。

迷わないためのマップ活用術

- 紙の観光マップは広域把握、スマホ地図は現在地特定に強みがあります。両者を併用すると、混雑時やイベント開催時のう回にも対応しやすくなります。

- オフラインでも参照できるよう、駅前通から浅草橋、中央橋、堺町通りの範囲を拡大表示でスクリーンショット保存しておくと安心です。通信が不安定でも立ち止まらずに移動できます。

- 冬季は歩道の一部が圧雪・凍結になるため、ルート上の横断歩道位置を事前にマーキングしておくと安全に渡れます。ベビーカーや車椅子は、段差の少ない駅前通の歩道側を優先して進むと移動がスムーズです。

距離と時間の目安(平地・信号待ち除く)

| 区間 | 距離の目安 | 徒歩所要の目安 |

|---|---|---|

| 小樽駅 → 旧手宮線跡横断地点 | 約0.6km | 約7〜9分 |

| 旧手宮線跡横断地点 → 浅草橋 | 約0.4km | 約5〜6分 |

| 浅草橋 → 中央橋 | 約0.35km | 約4〜5分 |

| 中央橋 → 堺町通り入口 | 約0.4km | 約5〜6分 |

歩行速度や路面状況により所要は変動します。

積雪・強風時は余裕を持った計画にしてください。

フォトスポットと光の読み方

- 浅草橋:運河全景と石造倉庫群を俯瞰でき、初めての一枚に適した定番位置です。日中は順光・逆光の変化で水面の反射が変わるため、撮影前に水面の輝き方を確認すると仕上がりが安定します。

- 中央橋周辺:倉庫群に近く、ガス灯や石畳の質感が強調できます。夕方以降はブルーアワーとガス灯が重なる時間帯が狙い目です。

- 季節差:緯度の関係で日の出・日の入り時刻の季節差が大きく、夏は長い夕景、冬は短い薄暮になります。撮影計画は日没時刻を起点に逆算すると動きやすくなります(出典:国立天文台 暦計算室「各地のこよみ」)。

ルート設計のコツと安全対策

- 行きは駅から運河へ「下り」、帰りはバスやタクシーで駅に戻すと体力消費を抑えられます(悪天候時に有効)。

- 冬季はブラックアイス(見えにくい氷膜)で滑りやすくなります。滑り止め付きの靴や簡易スパイクの携行、手袋着用で万一の転倒時に手を守る準備が現実的です。

- 風の通り道になる運河沿いでは体感温度が下がります。首元を覆えるネックゲイターやフード付きアウターがあると、滞在時間を延ばしやすくなります。

- 人流が多い時間帯は橋上の三脚設置が制限される場合があります。周囲の歩行者の安全を優先し、一脚や高感度設定で代替するとスムーズです。

地図に「落とし込む」チェックポイント

- 旧手宮線跡の横断地点を地図上でピン留め(駅から約600m地点)

- 浅草橋・中央橋・運河プラザ(観光案内所)の三点を保存

- 堺町通り入口と休憩施設(カフェ・トイレ)を併記

- 冬季はロードヒーティング区間(歩道の雪解けが早い区間)をメモ

この下準備だけでも現地での迷走や立ち止まりが減り、限られた時間でも運河と堺町通りを効率良く回遊できます。

写真撮影の仕上がりは光と立ち位置で大きく変わるため、日の入り時刻と移動時間をあらかじめ地図に書き込み、橋ごとの滞在配分を決めておくと、狙い通りの色と構図に近づけます。

小樽運河と堺町通りの歩き方

海側から山側へと続く小樽の街は、短い動線で景観の変化と買い物の楽しさを両立できます。

小樽運河は浅草橋から中央橋、さらに北運河へと進むにつれて、観光整備の行き届いた区間から、当時の石造倉庫の質感が濃い静かな区間へ移り変わりが感じられます。

全長は約1.1kmで、写真撮影と休憩を挟みながらでも60〜90分を目安に巡れます(出典:小樽市『小樽運河竣工100周年』)。

一方、堺町通りは混雑の波が読みづらい商店街ですが、午前中の早い時間帯は比較的歩きやすく、北一硝子三号館・小樽オルゴール堂本館・ルタオ本店を軸に「ガラス」「体験」「スイーツ」などテーマで寄り道をまとめると、購入・発送・休憩の動線が短くなり効率が上がります。

割れ物が増えやすいため、緩衝材つきのエコバッグや、その場からの宅配便利用で身軽に回るのが賢い選択です。

ルートの考え方と所要時間の目安

初めてなら、JR小樽駅→浅草橋(徒歩約10〜12分)を起点に、浅草橋の展望デッキで運河の全景を確認し、中央橋へ向けて南下します。

中央橋は小樽運河クルーズの発券・乗船の基点で、クルーズを挟む場合は往復40分が加算されます。

中央橋から北運河までは、観光客が少なめで落ち着いた雰囲気の遊歩道が続き、石造倉庫の壁面や水面の映り込みが撮影しやすい区間です。

北運河の端からは、色内方面へ抜けて堺町通りに合流すると無駄がありません。

季節と時間帯で変わる見どころ

3月や6月など季節の端境期は、日の入り時刻が旅程に影響します。

夕方のブルーアワー(目安20〜40分間)は、浅草橋・中央橋周辺のガス灯と石造倉庫が柔らかい陰影になり、手持ち撮影でもぶれにくい条件が整います。

夏は日没が遅く、夜の堺町通りまで余裕を持って回遊できます。

冬は積雪や路面凍結で歩行速度が落ちるため、同じ行程でも+20〜30%の時間を見込み、滑り止め付きの靴や簡易スパイクを用意すると安心です。

人出の波と混雑回避のコツ

堺町通りのピークは、観光バスの到着が重なる11時〜15時に集中しやすく、人気店のレジやカフェ待ちが伸びがちです。

北一硝子三号館のホール利用や体験工房、小樽オルゴール堂の制作体験は所要30〜60分ほどかかるため、開店直後に予約・整理券の確認を済ませると動きがスムーズになります。

運河側は午前中が順光で、倉庫の石肌や水面の反射が出やすい一方、午後は逆光気味になり人物と背景の露出差が大きくなるため、撮影目的なら時間帯を意識した順路が役立ちます。

バリアフリーと悪天候時の代替動線

運河沿いの遊歩道は概ねフラットで、段差区間にはスロープが併設されている場所もありますが、橋梁の昇降や石畳はベビーカーやキャリーでは負担が増えます。

段差を避けたい場合は、国道側の歩道で橋を渡り、段差の少ない出入口から遊歩道へ入ると負担を軽減できます。

風雪や吹き溜まりが強い日は、運河散策の滞在時間を短縮し、堺町通りの屋内施設(ギャラリー、喫茶、体験工房)を滞在の中心に据えると体力の消耗を抑えられます。

買い物と荷物マネジメント

ガラス工芸やオルゴールはパッケージがかさばりやすく、割れ物が重なると動きが著しく鈍ります。

次の点を押さえると快適です。

- 緩衝材つきの折りたたみエコバッグを1枚携行する

- 同一店舗でまとめ買いして一括発送に切り替える(クール便が必要なスイーツは常温品と分ける)

- 最後に立ち寄る店で受け取りたい品は、取り置きや時間指定の可否を先に確認する

- 撮影用の三脚や自撮り棒は通行の妨げになりやすいため、混雑時は使用を控える

時間帯別の巡り方(目安)

| 時間帯 | 運河の歩きやすさ | 堺町通りの歩きやすさ | 主なメリット |

|---|---|---|---|

| 8:30〜10:30 | とても歩きやすい | 比較的空いている | 撮影と体験予約が取りやすい |

| 11:00〜15:00 | 場所により混雑 | 混雑しやすい | 飲食やスイーツの選択肢が豊富 |

| 16:00〜日没後 | 写真映えしやすい | やや落ち着く | ガス灯と夜景で雰囲気が良い |

所要時間は天候と人出で変動します。

冬季は凍結による歩行速度低下、夏季は日射対策や水分補給の時間を加味してください。

安全と快適性の基本装備

冬季は防滑ソールまたは着脱式スパイク、手袋、防風性の高いアウターが有効です。

夏季は日差しを遮る帽子、薄手の羽織り、携帯用の保冷ボトルが役立ちます。

通年で、現金・交通系IC・クレジットの併用ができると決済待ちのロスを抑えられます。

写真撮影が主目的の場合は、レンズの保護フィルターとレンズクロス、寒暖差による結露対策のシリカゲル収納を用意すると機材トラブルを避けやすくなります。

上記を踏まえて、浅草橋→中央橋→北運河と北上し、色内方面から堺町通りへ回る流れに、休憩と体験、最後に発送手続きを挟むと、移動の無駄が少なく、荷物を最小限に保ったまま小樽の「景観・工芸・スイーツ」をバランスよく楽しめます。

三角市場と寿司屋通り指南

朝は市場で活気を感じながら旬の魚介を丼や定食で味わい、昼以降は寿司屋通りで職人技の握りに進む二段構えは、時間効率と満足度の両立に優れた王道プランです。

三角市場は店舗ごとに開店時刻やメニューが異なるため、開場直後に到着して先頭の回転に入ると待ち時間を大きく圧縮できます。

寿司屋通りは、カウンター中心でしっかり握りを楽しむ店から家族で入りやすいスタイルまで幅広く、予算と好みに応じて選び分けが可能です。

シャコやウニ、イクラなどは時期・海況で価格と提供状況が変動するため、その日のおすすめに委ねる判断が満足度につながります。

連休や観光ピークは昼の11:30〜13:30、夜の18:00〜20:00が混み合いやすく、14時台や開店直後を狙うとスムーズに入店しやすくなります。

朝の三角市場の攻め方(所要60〜90分の目安)

三角市場は小樽駅隣接でアクセス性が高く、開市は概ね6:00前後、食事処は7:00頃からの営業が中心です(店舗により異なります)。

朝一番は入荷直後のネタが並びやすく、提供も早いため、滞在全体の時短に直結します。注文は定番の海鮮丼のほか、店頭で好みのネタを指定して丼を組み立てる可変型も一般的です。

地方発送に対応する店舗が多く、冷蔵・冷凍便の手配が可能なため、持ち歩きが難しい生鮮は発送が安心です。

支払い方法や英語・中国語メニューの有無は店ごとに差があるため、事前に店頭掲示を確認するとスムーズです。

昼の寿司屋通りの選び方(所要60〜120分の目安)

寿司屋通りは約200mに多様な寿司店が集積し、握りのスタイル・つまみの充実度・席構成(カウンター/テーブル)・予約可否などで個性が分かれます。

昼は比較的お値打ちなセットやコース設定があり、夜はおまかせ主体で一貫ごとの流れを楽しめる店が増えます。

初めてでも「お好み」での注文は歓迎されますが、旬の地物を中心に店側のペースで最適化された「おまかせ」は満足度が高く、結果的にロスが少なくなりがちです。

アレルギーや苦手なネタ、量の希望(小ぶり、シャリ少なめなど)は最初に端的に伝えると配慮が行き届きます。

写真撮影は周囲の迷惑にならない範囲で、職人や他客が映り込まないよう配慮するのがマナーです。

三角市場と寿司屋通りの使い分け(比較表)

| 観点 | 三角市場(朝向き) | 寿司屋通り(昼〜夜向き) |

|---|---|---|

| 主目的 | 旬魚の丼・定食を手早く | 職人の握りと季節の肴を堪能 |

| 混雑ピーク | 8:00〜10:00 | 11:30〜13:30、18:00〜20:00 |

| 価格感 | 丼は1,000〜3,000円台が中心 | 昼3,000円〜、夜5,000〜10,000円目安 |

| 滞在時間 | 短め(回転が速い) | ゆったり(提供はペース重視) |

| 予約 | 基本は先着・行列 | 予約可の店が多い(当日不可も) |

※価格感は市内相場の目安で、仕入れ・季節・内容により変動します

混雑回避と動線最適化

混雑の山を避ける基本は、朝食を市場で早めに取り、移動と散策を挟んでから遅めランチもしくは早めディナーで寿司屋通りへ入ることです。

14時台は比較的席に余裕が出やすく、コースでも落ち着いて楽しめます。

行列店を狙う場合は、開店30分前の到着が目安です。

徒歩動線は小樽駅→三角市場→旧手宮線跡→浅草橋(運河)→堺町通り→寿司屋通りの順で下り基調に組むと、移動疲れを抑えながら景観と買い物を効率よく回収できます。

雪期は路面凍結が残りやすいので、時間に余裕を見て移動すると安全です。

旬ネタとオーダー最適化

小樽周辺は寒流系の白身や貝類、サーモン類、ホタテ、ニシン、シャコ、イクラ、ウニなどが季節交代で入荷します。

海況や禁漁期・海藻の状況で品質と価格はぶれやすいため、当日の「おすすめ」や「走り」「名残」を店側に確認するのが近道です。

丼では味の輪郭が異なるネタ(濃厚系のウニ・イクラ、さっぱり系の白身、香りの貝類など)をバランス良く組むと最後まで食べ疲れしにくく、握りでは風味の弱い順から強い順へと流れる構成が定石です。

日本酒との相性を高めたい場合は、貝や白身→光物→赤身→濃厚系の順で合わせると香りの競合を抑えられます。

安全・衛生と基本マナー

生食ではアレルギーや体調、薬剤服用の状況によって適さない場合があります。

公的機関では寄生虫による食中毒のリスクや予防法が案内されており、加熱や冷凍処理の有効性が示されています(出典:農林水産省 アニサキスによる食中毒)。

体調に不安がある場合や小さなお子さま連れは、加熱メニューの選択や店側への相談をおすすめします。

店内では香りの強い香水は控えめにし、キャンセルや遅刻は早めに連絡することが信頼につながります。

ミニモデルルート(二段構えの実例)

- 7:30 三角市場に到着、行列店は先頭グループを目指す

- 8:00 海鮮丼または定食、食後に地方発送を手配

- 9:00 旧手宮線跡を経て浅草橋から運河撮影

- 10:00 堺町通りでガラスやスイーツを下見、休憩

- 13:50 寿司屋通りへ移動、14:00台に遅めランチで入店

- 15:30 カフェや美術館でクールダウン、終了

この流れなら、朝の鮮度と昼の職人技の両方をピーク混雑を避けながら体験でき、移動距離も最小限に抑えられます。

総括:小樽観光モデルコースのまとめ

記事のポイントをまとめます。

- 2時間は駅出発で運河と堺町通りを効率重視で短時間集中巡りが最適

- 3時間なら運河クルーズと北一硝子で景色と小休憩をじっくり楽しむ

- 半日は三角市場の朝食後に運河へ下る動線が最も効率的で迷いにくい

- 札幌小樽の1泊2日は初日札幌二日目小樽の配分が動きやすい定番

- 2泊3日は小樽泊を挟み夜の運河とナイト散策を余裕を持って追加

- 札幌小樽函館の3泊4日は二日目小樽三日目函館に据える配分が妥当

- 車なしは駅前通と旧手宮線経由で迷わず主要スポットへ到達できる

- 電車中心は移動コストと段取りが明快で短期旅行でも実用的に機能する

- 車ありは祝津や積丹方面への拡張に強みを発揮し行動半径が広がる

- 3月は滑り止め付き靴と防寒小物が快適さの鍵で雪解け期の安全に直結

- 6月は薄手アウター携行で朝晩の冷えに対応し日中の温度差にも備える

- 夏は日が長くサンセット便や夜景撮影と相性が良く計画に組み込みやすい

- 冬は青の運河と雪あかりの路が重なり幻想的な景観を楽しめる時期

- 地図は紙とスマホの併用で迷わず撮影効率が上がり移動のロスを減らせる

- 市場と寿司屋通りは時間帯をずらし待ち時間を回避して快適に味わえる

参考